Die Digitalisierungsexpertin Prof. Dr. Svenja Falk analysiert mit ihrem Team bei Accenture Research, das über zwanzig Länder verteilt ist, den Status Quo der Digitalisierung der Industrie weltweit. Darüber hinaus leitet sie die Arbeitsgruppe „Digitale Geschäftsmodelle“ der Plattform Industrie 4.0 und ist Honorarprofessorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Interview verrät sie, was passieren muss, damit Digitalisierung und KI die deutsche Wirtschaft auf ein neues Level bringen. Die Fragen stellte André Boße.

Zur Person

Prof. Dr. Svenja Falk ist Managing Director von Accenture Research und leitet das Berliner Büro des Beratungsunternehmens. Ihr Team mit rund 300 Forschenden in 20 Ländern veröffentlicht jedes Jahr eine Vielzahl von Reports, Analyse-Artikeln und Meinungsbeiträgen zu den Themen Technologie und Digitalisierung. Svenja Falk ist zudem Mitglied im Rat für technologische Souveränität. Darüber hinaus ist sie Honorarprofessorin an der Justus- Liebig-Universität. In der Plattform Industrie 4.0 leitet die studierte Politikwissenschaftlerin die Arbeitsgruppe Digitale Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0. Plattform Industrie 4.0 Das vom Wirtschafts- und Bildungsministerium initiierte Konsortium ist ein Zusammenschluss aus Unternehmen und den Mitarbeitenden, Gewerkschaften, Verbänden, Wissenschaft und Politik, mit dem Ziel, die digitale Transformation der Produktion in Deutschland voranzubringen und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland zu stärken. Die Plattform fördert die Entwicklung von Industrie 4.0 in Deutschland, indem sie Konzepte entwickelt und in die Praxis überführt sowie Unternehmen informiert und bei Anwendungen unterstützt.

www.plattform-i40.de

Frau Professor Falk, mit Blick auf Ihre vielen Aufgaben: Wie viele Stunden hat Ihr Tag?

Auch nicht mehr als 24. Wobei die Honorarprofessur mit einem Blockseminar pro Jahr ein übersichtliches Arbeitspensum erfordert. Dennoch, klar, es ist viel. Aber: vor allem bereiten mir alle diese Tätigkeiten sehr viel Spaß.

Wäre ein solches Arbeitspensum in der Zeit vor der Digitalisierung überhaupt möglich gewesen?

Wenn ich daran zurückdenke, wie ich, als ich meine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben habe, mit hölzernen Zettelkästen arbeiten musste und ich dann drei oder vier Wochen später verrutschte Kopien der bestellten Zeitschriftenartikel bekommen habe, dann muss ich schon sagen: Ich kann in der heutigen digitalen Zeit ohne große Mühen sehr viel produktiver sein.

Seit vielen Jahren wird prophezeit, die Digitalisierung werde für einen Boom in der Industrie sorgen. Ende April lautete die Wachstumsprognose für Deutschland maue 0,3 Prozent. Warum verspätet sich der Digitalisierungsboost?

Er ist gar nicht verspätet. Wir sehen, dass die größeren Unternehmen bereits Produktivitätszuwächse erzielen und innovative Geschäftsmodelle umsetzen. Ich war zuletzt auf der Hannover Messe, und dort habe ich die digitale Fabrik, die smarten Services, die Anwendungen industrieller KI gesehen. Das ist vielerorts bereits Standard, wobei zu erkennen ist, dass Digitalisierung das Potenzial besitzt, die gesamte Industrie ein Level nach oben zu bringen. Und die KI-Systeme sorgen bereits dafür, dass es noch einmal ein Niveau weiter nach oben geht. Was in Deutschland jedoch noch fehlt, ist das, was Ökonomen den Spillover-Effekt auf die gesamte Wirtschaft nennen – sprich, dass wirklich beinahe alle Unternehmen von dem Boost profitieren.

Woran liegt das?

Wir reden in Deutschland viel über den Mittelstand, und hier liegt die Herausforderung: 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland und auch in Europa sind mittelständische Unternehmen, ein Großteil davon sind wirklich kleine Häuser. Dort kann man es sich in der Regel nicht leisten, jemanden einzustellen, der sich allein mit den Möglichkeiten der Digitalisierung beschäftigt, der sich fortbildet und sein Wissen dann in sein Unternehmen einbringt. Diese mittelständischen Unternehmen haben auch keine IT-Abteilung, und auch was Innovationen angeht, haben sie nur begrenzte Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht. Und natürlich gibt es auch Unternehmen, die sich sagen: Wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell – warum soll ich mich da auf neue Themen einlassen?

Das Argument wäre: Weil es sonst andere tun.

Ja, aber der erste Gedanke dieser Unternehmen ist zumeist ein anderer. Die Digitalisierung geht ja auch damit einher, die eigenen Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls grundlegend zu verändern. Und davor haben viele Unternehmen Angst, zum Beispiel, weil sie befürchten, sich selbst zu kannibalisieren.

Die Digitalisierung besitzt das Potenzial , die gesamte Industrie ein Level nach oben zu bringen. Und die KI-Systeme sorgen bereits dafür, dass es noch einmal ein Niveau weiter nach oben geht. Was in Deutschland jedoch noch fehlt, ist das, was Ökonomen den Spillover-Effekt auf die gesamte Wirtschaft nennen – sprich, dass wirklich beinahe alle Unternehmen von dem Boost profitieren.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Eine Entwicklung der Digitalisierung in der Produktion ist es, dass die Industrie mehr und mehr Services verkauft. Die Angst einiger Unternehmen geht hier mit der Frage einher: Wenn ich mein Produkt als Service anbiete – will dann überhaupt irgendjemand mein Produkt haben? Es ist schon eine große Herausforderung, diesen Sprung in die neue Welt zu wagen. Man benötigt dafür ein neues Mindset. Viele machen es, aber noch nicht alle.

Wie lässt sich mehr Mut erzeugen?

Indem wir Zuversicht erzeugen. Ich glaube, dass wir jetzt eine Phase der Digitalisierung erreichen, für die wir in Deutschland gut aufgestellt sind. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sah es so aus, als wenn die Wertschöpfung quasi nur noch im digitalen Raum stattfinden würde. Heute lernen wir, dass es anders sein wird. Wir gehen jetzt ins Internet der Dinge, wir beschäftigen uns mit Smart Cities, virtuellen Fabriken und dem industriellen Metaverse. Überall dort ist die Schnittstelle zwischen Produkt und Daten wettbewerbsentscheidend. Diese Schnittstelle müssen wir beherrschen, und ich bin optimistisch, dass wir in Deutschland gut aufgestellt sind. Weil die deutsche Industrie die Produktwelt kennt – und weil wir mittlerweile die notwendige Offenheit gewonnen haben, uns der virtuellen Welt mit mehr Hingabe zuzuwenden, als wir es bislang getan haben.

Spüren Sie, dass die bescheidenen Wachstumsperspektiven für Deutschland den Leidensdruck der Unternehmen erhöhen – und damit auch die Motivation, sich dem Wandel zu stellen?

Ja, das merkt man. Das äußert sich zum Beispiel in einer größeren Offenheit für Partnerschaften. Innovative Unternehmen, die viele Jahre lang untereinander im Wettbewerb standen, erkennen, dass sie in diesem Wettbewerb nur noch zusammen weiterkommen. Das gilt für Themen wie Klimaschutz, aber auch dafür, die weltweite Nachfrage zu verstehen oder die Qualität zu erhöhen. Und für das Thema KI gilt das erst recht.

Eine Entwicklung der Digitalisierung in der Produktion ist es, dass die Industrie mehr und mehr Services verkauft.

Sie sprachen schon von der entscheidenden Schnittstelle zwischen Produkt und Daten. Mit Blick auf die generative KI gewinnt noch eine zweite Schnittstelle an Bedeutung, nämlich die zwischen Mensch und Maschine. Wie sind die Unternehmen in Deutschland hier aufgestellt?

Was wir bei unseren Studien bei Accenture Research sehen, ist, dass beinahe alle unsere Kunden bei diesem Thema experimentieren. Wir alle lernen gerade, wo die Potenziale liegen – und an welchen Stellen wir ein wenig vorsichtig sein müssen. Ein Beispiel aus dem Flugzeugbau: Ich habe vor Kurzem ein Gespräch mit einem Verantwortlichen von Airbus geführt. Meine Frage an ihn war, ob er glaube, dass KI die Entwicklungszeit von Flugzeugen, die typischerweise bei zehn Jahren liegt, signifikant reduzieren könne. Seine Antwort: Die Komplexität des Flugzeugbaus habe um einen so großen Faktor zugenommen, dass KI nur dabei helfen kann, die Entwicklungszeit von zehn Jahren zu halten. Die KI ist in bestimmten Branchen also kein Beschleuniger, sondern eine Methode, mit der Komplexität überhaupt klarzukommen.

In welchen Bereichen sorgt die KI besonders zuverlässig für eine höhere Effizienz und Produktivität?

Zum Beispiel im gesamten Kundenmanagement, im Bereich von Marketing und Vertrieb. Das sind die low hanging fruits, wie man sagt, also die leicht zu erntenden Früchte.

Was ist nötig, damit auch die höher hängenden Früchte erreicht werden?

Ich denke, dass die Fort- und Weiterbildung ein sehr wichtiges Thema ist. Ich erinnere mich noch an eine Studie, die wir 2018 fürs World Economic Forum durchgeführt haben. Wir haben damals danach gefragt, wie viele Unternehmen in KI investieren wollen, da lag die Zustimmung bei rund 70 Prozent. Auf die Frage, wer denn die Ausgaben fürs Training erhöhen möchte, sagten nur drei Prozent der Unternehmen, dass sie das wollen. Die Devise damals: In Technik zu investieren: ja. Aber in die Fort- und Weiterbildung von Menschen? Eher nicht. Das hat sich heute geändert. Die Unternehmen haben gelernt, dass sich eine Technologie erst dann entfaltet wird, wenn sie adaptiert wird. Und wer adaptiert die Technologie? Das sind die Menschen. Diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt, und ich bin zuversichtlich, dass die notwendige Bildung von den Unternehmen viel stärker und fokussierter mitgedacht wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Hinzu kommt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen danach, auch die Betriebsräte. Alle wollen ein höheres Tempo, weil die Leute merken: Wir müssen hier jetzt was tun.

Spricht das dafür, dass die Menschen beim Thema KI mittlerweile eher die Chancen als die Risiken sehen?

Ja, und ich glaube ein Grund dafür ist, dass die generative KI eine Technologie ist, die sehr schnell in der Breite angekommen ist. Seit Tools wie ChatGPT frei verfügbar sind, hat fast jeder von uns das ja mal ausprobiert. Die Leute bekommen dadurch ein Gespür dafür, was man damit machen kann und was auf sie zukommt. In dieser Situation ist es weder klug, alles zu verteufeln, noch, alles blind zu umarmen. Die Unternehmen und die Menschen, die dort arbeiten, sind gut beraten, mit einem wissbegierigen Blick auf diese Entwicklungen zu schauen: Was geht schon – und was nicht? In welchen Bereichen müssen wir noch mehr forschen, welche Dinge müssen wir noch besser verstehen? Diese Annährung an das Thema KI halte ich für erfolgsversprechend.

In ihrem Spiegel-Bestseller mit dem Untertitel „Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können“ zeigen Miriam Meckel und Léa Steinacker, wie sehr die generative KI alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, aber auch persönlichen Lebens prägen wird. Der Grundton ist optimistisch: Wir Menschen bleiben am Hebel, treffen die Entscheidungen. Es müssen nur die richtigen sein. Die Autorinnen setzen ihre Erkenntnisse mit der Plattform ada auch in die Praxis um: Meckel und Steinacker sind Co-Gründerinnen des

In ihrem Spiegel-Bestseller mit dem Untertitel „Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können“ zeigen Miriam Meckel und Léa Steinacker, wie sehr die generative KI alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, aber auch persönlichen Lebens prägen wird. Der Grundton ist optimistisch: Wir Menschen bleiben am Hebel, treffen die Entscheidungen. Es müssen nur die richtigen sein. Die Autorinnen setzen ihre Erkenntnisse mit der Plattform ada auch in die Praxis um: Meckel und Steinacker sind Co-Gründerinnen des  Keine Technik ohne Geschichte: Der SZ-Feuilletonchef Andrian Kreye hat mit seinem Buch „Der Geist aus der Maschine“ eine, so der Untertitel, „superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums“ geschrieben. Kreye analysiert die rasante Entwicklung der Digitalisierung, beginnt in den Nerd-Universen der frühen Programmierer, zitiert Optimisten und Pessimisten, schaut genau hin, in welchen Momenten die digitalen Daten zur „Superkraft der Gegenwart“ wurden. Andrian Kreye: Der Geist aus der Maschine: Eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Heyne 2024, 24 Euro.

Keine Technik ohne Geschichte: Der SZ-Feuilletonchef Andrian Kreye hat mit seinem Buch „Der Geist aus der Maschine“ eine, so der Untertitel, „superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums“ geschrieben. Kreye analysiert die rasante Entwicklung der Digitalisierung, beginnt in den Nerd-Universen der frühen Programmierer, zitiert Optimisten und Pessimisten, schaut genau hin, in welchen Momenten die digitalen Daten zur „Superkraft der Gegenwart“ wurden. Andrian Kreye: Der Geist aus der Maschine: Eine superschnelle Menschheitsgeschichte des digitalen Universums. Heyne 2024, 24 Euro.

Kit Armstrong war das, was man ein Wunderkind nennt – auch, wenn er die Bezeichnung entschieden ablehnt: Als er neun Monate alt war, begann er zu sprechen, wenig später zu rechnen. Mit fünf Jahren entdeckte er das Komponieren und betrieb Mathematik auf Highschool-Niveau, mit Acht gab er sein erstes Konzert. Heute ist er ein international gefeierter Pianist, Organist und KI-Wissenschaftler mit eigenem Forschungsteam. Inge Kloepfer legt nun eine Biographie dieses Multitalents vor. Sie erzählt von ihren Erlebnissen mit Kit Armstrong und gibt verblüffende Einblicke in die Einsichten eins Superbegabten. Inge Kloepfer: Kit Armstrong. Metamorphosen eines Wunderkinds. Berlin Verlag 2024.

Kit Armstrong war das, was man ein Wunderkind nennt – auch, wenn er die Bezeichnung entschieden ablehnt: Als er neun Monate alt war, begann er zu sprechen, wenig später zu rechnen. Mit fünf Jahren entdeckte er das Komponieren und betrieb Mathematik auf Highschool-Niveau, mit Acht gab er sein erstes Konzert. Heute ist er ein international gefeierter Pianist, Organist und KI-Wissenschaftler mit eigenem Forschungsteam. Inge Kloepfer legt nun eine Biographie dieses Multitalents vor. Sie erzählt von ihren Erlebnissen mit Kit Armstrong und gibt verblüffende Einblicke in die Einsichten eins Superbegabten. Inge Kloepfer: Kit Armstrong. Metamorphosen eines Wunderkinds. Berlin Verlag 2024.

Für Lijana Kaggwa wurde der Traum von der Modelkarriere zum Alptraum: 2020 nahm sie an Germanys Next Top Model teil und wurde zur Zielscheibe von Hass im Netz. Sie und ihre Familie wurden bedroht und beschimpft. Sie stieg schließlich freiwillig im GNTM-Finale vor einem Millionenpublikum aus, um ein Zeichen gegen Cybermobbing zu setzen. Danach gründete sie ihren Verein „Love always wins“. Für ihr Buch ging sie auf Interviewreise durch Deutschland, sprach mit Betroffenen, Prominenten und Nichtprominenten, mit Psycholog*innen, Polizist*innen sowie Expert*innen über Cybermobbing. Verwoben mit ihrer persönlichen Geschichte kommen all diese Stimmen im Buch zu Wort. Lijana Kaggwa: „Du verdienst den Tod!“ Wie Cybermobbing Menschen und die Gesellschaft zerstört und wie wir wieder mehr Respekt ins Netz bringen. Komplett-Media 2023. 20,00 Euro

Für Lijana Kaggwa wurde der Traum von der Modelkarriere zum Alptraum: 2020 nahm sie an Germanys Next Top Model teil und wurde zur Zielscheibe von Hass im Netz. Sie und ihre Familie wurden bedroht und beschimpft. Sie stieg schließlich freiwillig im GNTM-Finale vor einem Millionenpublikum aus, um ein Zeichen gegen Cybermobbing zu setzen. Danach gründete sie ihren Verein „Love always wins“. Für ihr Buch ging sie auf Interviewreise durch Deutschland, sprach mit Betroffenen, Prominenten und Nichtprominenten, mit Psycholog*innen, Polizist*innen sowie Expert*innen über Cybermobbing. Verwoben mit ihrer persönlichen Geschichte kommen all diese Stimmen im Buch zu Wort. Lijana Kaggwa: „Du verdienst den Tod!“ Wie Cybermobbing Menschen und die Gesellschaft zerstört und wie wir wieder mehr Respekt ins Netz bringen. Komplett-Media 2023. 20,00 Euro

„Auch ein Hartz-IV-Kind muss Dax-CEO werden können“, sagt Natalya Nepomnyashcha. Selbst soziale Aufsteigerin, erzählt sie in ihrem Buch offen von ihrem zähen Weg nach oben. Sie berichtet, wie sie aufgrund ihrer Hartz-IV-Herkunft immer wieder diskriminiert wurde – bis ihr nach vielen Jahren der Karrieredurchbruch gelang. Anhand ihrer eigenen Geschichte, von Fallbeispielen und der Lage in Unternehmen zeigt sie, wie Aufsteiger*innen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft wirken können – und warum das gut für alle ist. Natalya Nepomnyashcha: Wir von unten. Wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet. Ullstein 2024. 19,99 €

„Auch ein Hartz-IV-Kind muss Dax-CEO werden können“, sagt Natalya Nepomnyashcha. Selbst soziale Aufsteigerin, erzählt sie in ihrem Buch offen von ihrem zähen Weg nach oben. Sie berichtet, wie sie aufgrund ihrer Hartz-IV-Herkunft immer wieder diskriminiert wurde – bis ihr nach vielen Jahren der Karrieredurchbruch gelang. Anhand ihrer eigenen Geschichte, von Fallbeispielen und der Lage in Unternehmen zeigt sie, wie Aufsteiger*innen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft wirken können – und warum das gut für alle ist. Natalya Nepomnyashcha: Wir von unten. Wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet. Ullstein 2024. 19,99 €

In der

In der

Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen. Heyne 2024. 22,00 Euro.

Realitätsverlust. Wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen – und die Menschlichkeit bedrohen. Heyne 2024. 22,00 Euro.

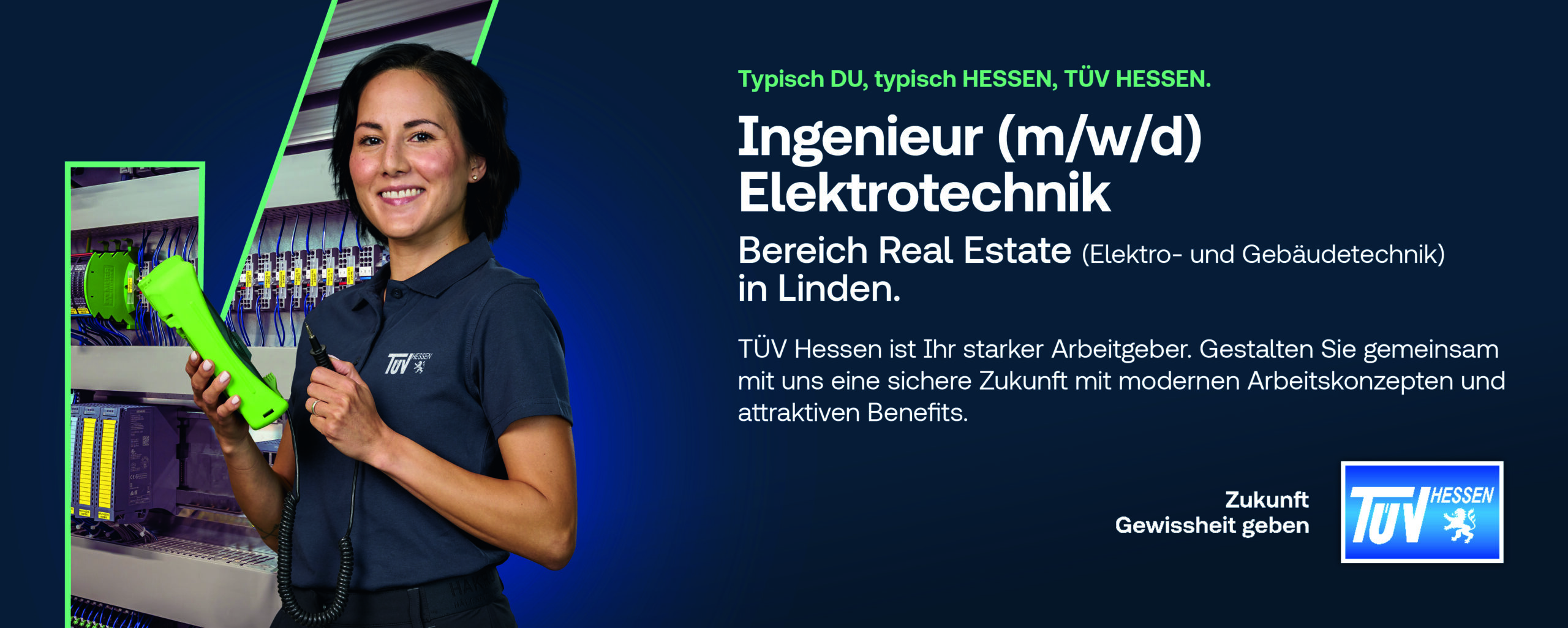

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Real Estate (Geschäftsfeld Elektro- und Gebäudetechnik) in Linden zu besetzen.

Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Real Estate (Geschäftsfeld Elektro- und Gebäudetechnik) in Linden zu besetzen.