Seit zehn Jahren ist die Ingenieurin Yvonne Groth als Geschäftsführerin technischer Unternehmen tätig. Seit 2022 ist sie CEO von Dornier Construction & Service, einem Teil der Dornier Group, in dem Dienstleistungen rund um die Montage, Instandhaltung und Betriebsführung von Energieanlagen gebündelt werden. 2024 wurde sie mit dem Engineer Woman Award ausgezeichnet. Weitere Frauen in ähnlichen Positionen? Beinahe Fehlanzeige. Wie es ihr damit geht und wie sich das ändern kann, erzählt sie im Interview. Ihr Rat an junge Frauen: Traut euch was zu! Die Fragen stellte André Boße.

Zur Person

Yvonne Groth (Jahrgang 1979) studierte Landeskultur und Umweltschutz an der Universität Rostock, schloss das Studium als Diplom-Ingenieurin ab. Im Jahr 2006 stieg sie als Projektingenieurin bei der IBS Gruppe ein, wo sie ab 2015 die Geschäftsleitung übernahm. Seit 2022 ist sie Gesch.ftsführerin von Dornier Construction und Service, einem Bereich der Dornier Group, der Service rund um die Montage, Instandhaltung und Betriebsführung von Energieanlagen anbietet. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sich die zweifache Mutter seit vielen Jahren für die Förderung von Frauen. Sie ist Mentorin im Programm „Aufstieg in Unternehmen – Mentoring für Frauen in der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“ sowie Gründerin des „Welcome Centers Mecklenburgische Seenplatte“, einer Anlaufstelle für Zuzüglerinnen, Rückkehrerinnen und Unternehmen, mit dem Ziel, weibliche Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. 2024 wurde Yvonne Groth mit dem Engineer Woman Award ausgezeichnet.

Frau Groth, Sie sind eine große Verfechterin des Networkings. Warum ist es in Ihren Augen von zentraler Bedeutung für Frauen auf dem Weg in Führungspositionen?

Netzwerke sind generell wichtig, ich würde das nicht nur auf Frauen beziehen. In Netzwerken baut man Vertrauen zu Personen und zu potenziellen Geschäftspartnern auf. In Netzwerken hat man darüber hinaus die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, aus Erfahrungen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Speziell für Frauen erachte ich Netzwerke als wichtig, weil sie ihre Sichtbarkeit fördern, was gerade in technischen Branchen, in denen noch immer wenig Frauen unterwegs sind, von großer Bedeutung ist. Ich mache es zum Beispiel konkret so, dass ich – wenn ich eine Anfrage oder Einladung bekomme, die ich selbst nicht wahrnehmen kann – eine andere Frau vorschlage, die diesen Termin wahrnehmen kann. Einfach, um die Chance auf Präsenz nicht verfallen zu lassen.

Es gibt zwei Schulen von Netzwerkerinnen: In der eine plädiert man für reine Frauennetzwerke, in der anderen dafür, dass sich Frauen in gemischten, häufig von Männern dominierten Netzwerken stärker zeigen. Welcher Schule gehören Sie an?

Der zweiteren, ganz klar. Ich mag diese Trennung der Netzwerke nicht, denn in den Unternehmen muss man ja auch zusammenarbeiten. Ich war erst vor kurzem auf einer Fach-Veranstaltung, bei der sich die wenigen Frauen vernetzen sollten. Und was passierte: Wir wurden separiert. Da habe ich gefragt: „Und nun?“ Gerade in den MINT-Bereichen ist eine Trennung der Geschlechter nicht sinnvoll. Es gibt hier noch immer wenig Frauen in Führungspositionen. Nehmen Sie meinen Bereich, also die technische Ingenieurdienstleistung rund um Energieanlagen: Ich kenne keine andere Frau in der technischen Geschäftsführung. Ich bin allein unter Männern. Man findet Frauen in kaufmännischen Bereichen, im Personal. Aber im technischen Bereich nur sehr selten. Was sollte es bringen, auf exklusive Frauennetzwerke in unserer Branche zu setzen?

Bei Ihrer ersten beruflichen Station waren Sie zuerst Projektingenieurin und sind nach neun Jahren zur Geschäftsführerin aufgestiegen. Was haben Sie in diesen neun Jahren gut gemacht?

Es gehört schon ein bisschen was dazu, um von einer Expertin zu einer Führungskraft zu werden. Mein Vorteil war: Ich war immer breit aufgestellt. Ich habe Expertise in vielen Bereichen, sei es in der Abfallwirtschaft, in der Energietechnik, in der Arbeitssicherheit, im Qualitätsmanagement. Ich bringe viel Wissen mit, und ich behaupte, ich kann sehr gut organisieren. Das ist eine wichtige Führungsaufgabe: Man muss das große Ganze sehen, Prioritäten setzen können, um den richtigen Weg einzuschlagen. Und dann braucht man eine gute Menschenkenntnis und Fingerspitzengefühl.

Sie haben als Frau auf dem Weg nach oben Mentoring genossen, heute sind Sie selbst überzeugte Mentorin. Was macht gutes Mentoring für Frauen aus?

Ich bin Vorstandsvorsitzende der Regionalen Wirtschaftsinitiative in Mecklenburg- Vorpommern (RWI). Seit vielen Jahren führt die RWI das Projekt „Aufstieg in Unternehmen“ durch. Dieses Mentoring-Programm ist branchenübergreifend. Und genau das finde ich sehr gut: Wenn Personen aus unterschiedlichen Bereichen zueinander finden und sich austauschen können. Was zudem beim Mentoring wichtig ist: Es muss auf Augenhöhe stattfinden. Man braucht eine vertrauensvolle Basis, um miteinander reden zu können. Nur dann wird die Mentee über ihre Herausforderungen sprechen – und auch als Mentor kann man dann Hilfestellungen geben oder Sichtweisen anders darstellen. Damit die Mentee sieht: Es gibt auch andere Wege und Perspektiven.

Engineer Woman Award

Seit 2023 vergibt die Hannover Messe im Rahmen des Karrierekongresses FEMWORX zwei Preise für Frauen in MINT-Berufen. „Mit dem Engineer Woman Award wird eine Expertin geehrt, die durch ihre Innovationskraft, ihr Engagement oder ihre Leistungen im technischen Umfeld heraussticht“, heißt es in der Selbstbeschreibung des Awards. Der Young Engineer Woman Award würdigt Frauen unter 30 Jahren, „die herausragende Arbeit in ihrem Fachgebiet leisten oder sich in besonderem Maße über ihren Arbeitsbereich hinaus engagieren“.

Glauben Sie, dass sich Frauen selbstkritischer sehen, als Männer es tun?

Ja, das ist ein bekanntes Phänomen, das auch durch verschiedene Studien gestützt wird. Frauen neigen eher dazu, ihre Fähigkeiten zu hinterfragen und sich selbstkritischer zu sehen, während Männer oft selbstbewusster auftreten – auch wenn sie objektiv nicht kompetenter sind. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Confidence Gap: Untersuchungen zeigen, dass Frauen dazu tendieren, sich erst dann auf eine Position oder Aufgabe zu bewerben, wenn sie nahezu alle Anforderungen erfüllen, während Männer oft schon mit deutlich weniger Qualifikationen den Schritt wagen. Dies kann teilweise auf gesellschaftliche Prägung, Erziehung und Geschlechterrollen zurückgeführt werden. Frauen lernen häufig von klein auf, bescheidener und perfektionistischer zu sein, während Männern eher vermittelt wird, Risiken einzugehen und sich selbstbewusst darzustellen.

Wir erleben aktuell an vielen Stellen den Versuch, das Rad beim Thema Gender-Gerechtigkeit zurückzudrehen. Nehmen sie das auch wahr?

Schon, ja. Wenn Männer Fehlentscheidungen in Unternehmen getroffen haben, dann waren die Rahmenbedingungen schuld und oftmals folgen keine Personalentscheidungen. Passiert das einer Frau, ist sie schnell weg vom Fenster. Es ist recht offensichtlich, dass sich immer mehr Männer das Recht herausnehmen, beim Thema Gleichberechtigung nicht mehr aufmerksam sein zu müssen. Im März ging dieses Bild von Friedrich Merz‘ Spitzenrunde mit Unionspolitikern nach der Bundestagswahl viral, zu sehen waren sechs Männer. Das Online-Satire-Magazin „Der Postillon“ postete dazu: „Doch, doch, Frauen waren auch dabei: Was meinen Sie, wer den Tisch eingedeckt hat?“ Das ist zwar lustig, aber zeigt die Realität, dass Frauen bei solchen „Männerrunden“ ausgeschlossen werden.

Mir ist bewusst, dass ich eine Vorbildfunktion einnehme. Ich hoffe, dass meine Sichtbarkeit dazu beiträgt, dass andere Frauen ermutigt werden und dass Frauen Chancen in Führungspositionen bekommen.

Wie fühlen Sie sich in der von Männern dominierten Welt Ihrer Branche?

Noch immer fallen Frauen in meiner Branche auf. Letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung und unter den 140 Teilnehmenden waren genau fünf Frauen. Das ist eine Quote von weniger als drei Prozent. Mir ist bewusst, dass ich eine Vorbildfunktion einnehme. Ich hoffe, dass meine Sichtbarkeit dazu beiträgt, dass andere Frauen ermutigt werden und dass Frauen Chancen in Führungspositionen bekommen.

Wie motivieren Sie sich, trotzdem immer weiterzumachen?

Ich bin engagiert! Ich finde es einfach sehr wichtig, dass Frauen ein Gesicht in meiner Branche bekommen, dass sie sichtbarer werden, sich nicht verstecken. Was mir sicher auch hilft: Mein trockener Humor.

Wenn man sich den Karriereweg von Frauen genauer anschaut, welche sensiblen Wegmarken gibt es?

Wichtig ist der familiäre Aspekt. Dieser Aspekt ist für Männer deutlich weniger problematisch. Männer werden nie gefragt, wie sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisieren. Dabei sind die Männer genauso bei der Familiengründung beteiligt wie die Frauen. Haben Frauen keinen Partner, der unterstützt, wird es für sie doppelt schwer, eine Führungsposition zu kommen. Daher ist es wichtig, dass Frauen diese Unterstützung auch bei ihren Partnern einfordern. Damit klar ist, wenn beide Partner arbeiten, dass in dieser Beziehung beide Seiten ihren Beitrag zu leisten haben. Frauen, die es sich nicht so recht zutrauen, mit ihren Partnern frühzeitig offen über dieses Thema zu reden, sollten diese Unterhaltung als eine Art Vorbereitung auf die Karriere begreifen. Denn in Führungspositionen kommt es ja auch darauf an, auch mal unangenehme Gespräche zu führen.

Was geben Sie jungen Frauen mit, die jetzt kurz vorm Eintritt in die Arbeitswelt stehen, gerade auch in männerdominierten Branchen?

Zu erkennen, welche Stärken sie haben. Nicht nur auf das zu schauen, was sie noch nicht können, sondern auch auf das, was sie bereits mitbringen. Natürlich möchte man immer einhundert Prozent erreichen. Aber es hilft gerade zu Beginn, die Ansprüche an sich selbst ein wenig herunterzuschrauben. Um dann später, in der Führungskräfteentwicklung weiter an sich zu arbeiten.

Wenn wir an Mut denken, haben wir sofort spektakuläre Leistungen oder außergewöhnliches Engagement vor Augen. Aber wie viel Mut braucht es für den ganz normalen Alltag? Wen sehen wir gesellschaftlich als mutig an, und wer beweist tatsächlich tagtäglich den meisten Mut? Diesen Fragen geht Maureen Reitinger auf den Grund, wenn sie sich an das Thema Mut in all seinen Facetten herantastet. In ihrem persönlichen, inspirierenden Essay holt sie Alltagsheld*innen vor den Vorhang und rückt den alltäglichen, kleinen Mut, der nur allzu häufig übersehen wird, ins Blickfeld. Maureen Reitinger: Mut. Kremayr & Scheriau 2025. 20,00 Euro.

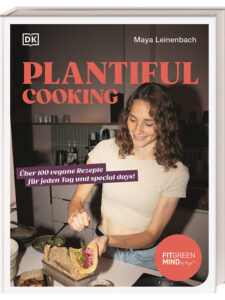

Wenn wir an Mut denken, haben wir sofort spektakuläre Leistungen oder außergewöhnliches Engagement vor Augen. Aber wie viel Mut braucht es für den ganz normalen Alltag? Wen sehen wir gesellschaftlich als mutig an, und wer beweist tatsächlich tagtäglich den meisten Mut? Diesen Fragen geht Maureen Reitinger auf den Grund, wenn sie sich an das Thema Mut in all seinen Facetten herantastet. In ihrem persönlichen, inspirierenden Essay holt sie Alltagsheld*innen vor den Vorhang und rückt den alltäglichen, kleinen Mut, der nur allzu häufig übersehen wird, ins Blickfeld. Maureen Reitinger: Mut. Kremayr & Scheriau 2025. 20,00 Euro. Sie ist 20 Jahre alt und hat über sechs Millionen Follower*innen auf Social Media: Maya Leinenbach alias Fitgreenmind. Mit unkomplizierten veganen Gerichten aus aller Welt begeistert sie ihre Follower*innen auf der ganzen Welt. Jetzt hat sie ihr zweites Kochbuch veröffentlicht – mit „über 100 veganen Rezepten für jeden Tag und special days“: Das sind Ideen fürs Meal-Prep und die Dinner-Party, Rezepte für eine Person oder ein Dinner mit Freunden – für jeden Anlass das passende Gericht! Maya Leinenbach: Plantiful Cooking. DK Verlag 2025. 24,95 Euro.

Sie ist 20 Jahre alt und hat über sechs Millionen Follower*innen auf Social Media: Maya Leinenbach alias Fitgreenmind. Mit unkomplizierten veganen Gerichten aus aller Welt begeistert sie ihre Follower*innen auf der ganzen Welt. Jetzt hat sie ihr zweites Kochbuch veröffentlicht – mit „über 100 veganen Rezepten für jeden Tag und special days“: Das sind Ideen fürs Meal-Prep und die Dinner-Party, Rezepte für eine Person oder ein Dinner mit Freunden – für jeden Anlass das passende Gericht! Maya Leinenbach: Plantiful Cooking. DK Verlag 2025. 24,95 Euro. Was tun gegen Mansplaining? Ist es feministisch, Botox zu nutzen? Und wie lebt man weiter, wenn die tollste Person einfach stirbt? Mareice Kaiser hat einen Anti-Ratgeber geschrieben, in dem sie Antworten gibt – oder eher, in dem sie von ihrem eigenen Stolpern und Aufstehen erzählt. Ein Buch, das nicht so aussieht, aber politisch ist und sich anfühlt wie ein Gespräch mit einer guten Freundin. Der lebenskluge und humorvolle Blick von Mareice Kaiser wird komplettiert von den einzigartigen Illustrationen von Slinga. Mareice Kaiser: Ich weiß es doch auch nicht. 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Penguin Verlag 2025. 23,00 Euro.

Was tun gegen Mansplaining? Ist es feministisch, Botox zu nutzen? Und wie lebt man weiter, wenn die tollste Person einfach stirbt? Mareice Kaiser hat einen Anti-Ratgeber geschrieben, in dem sie Antworten gibt – oder eher, in dem sie von ihrem eigenen Stolpern und Aufstehen erzählt. Ein Buch, das nicht so aussieht, aber politisch ist und sich anfühlt wie ein Gespräch mit einer guten Freundin. Der lebenskluge und humorvolle Blick von Mareice Kaiser wird komplettiert von den einzigartigen Illustrationen von Slinga. Mareice Kaiser: Ich weiß es doch auch nicht. 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Penguin Verlag 2025. 23,00 Euro.

Katharina Afflerbach hat kraftvolle Geschichten aus dem wahren Leben gesammelt – vor allem von Frauen, die durch schwere Zeiten gehen und ihren eigenen Weg zur Zuversicht finden. Eine dieser Frauen liegt nach einem schweren Arbeitsunfall monatelang im Krankenhaus und kämpft um ihr Leben, eine andere ist alkoholabhängig und wird obdachlos, eine weitere erlebt häusliche Gewalt. Bewegende Geschichten, die von tiefen persönlichen Krisen handeln, die berühren und auf einzigartige Weise inspirieren. Das Buch ist eine Einladung, die Zuversicht als Weg zu mehr Sicherheit, Vertrauen und innerer Stärke anzunehmen – ein kraftvolles Plädoyer für den Glauben an eine gute Zukunft, auch in den schwersten Zeiten des Lebens. Katharina Afflerbach: Zuversicht. Wahre Geschichten vom Weitermachen und Wachsen in schwierigen Zeiten. Goldegg 2025. 20,00 Euro.

Katharina Afflerbach hat kraftvolle Geschichten aus dem wahren Leben gesammelt – vor allem von Frauen, die durch schwere Zeiten gehen und ihren eigenen Weg zur Zuversicht finden. Eine dieser Frauen liegt nach einem schweren Arbeitsunfall monatelang im Krankenhaus und kämpft um ihr Leben, eine andere ist alkoholabhängig und wird obdachlos, eine weitere erlebt häusliche Gewalt. Bewegende Geschichten, die von tiefen persönlichen Krisen handeln, die berühren und auf einzigartige Weise inspirieren. Das Buch ist eine Einladung, die Zuversicht als Weg zu mehr Sicherheit, Vertrauen und innerer Stärke anzunehmen – ein kraftvolles Plädoyer für den Glauben an eine gute Zukunft, auch in den schwersten Zeiten des Lebens. Katharina Afflerbach: Zuversicht. Wahre Geschichten vom Weitermachen und Wachsen in schwierigen Zeiten. Goldegg 2025. 20,00 Euro. Ein gestrickter Mini-Schal in Dreiecksform, mit einem Knoten wird er um den Hals geschlungen: Das ist der „Sophie Scarf“, der in der internationalen Modewelt einen riesigen Hype ausgelöst hat und von der Zeitschrift Elle zum Fashiontrend der Saison erklärt wurde. Entworfen hat ihn die Dänin Mette Wendelboe Okkels. Schon als Kind hat sie von ihrer Oma stricken gelernt, später studierte sie Medizin, dann machte sie sich selbständig – nicht im medizinischen Bereich, sondern sie entwickelt unter eigenem Label Anleitungen, für coole, schlichte Strickpullis.

Ein gestrickter Mini-Schal in Dreiecksform, mit einem Knoten wird er um den Hals geschlungen: Das ist der „Sophie Scarf“, der in der internationalen Modewelt einen riesigen Hype ausgelöst hat und von der Zeitschrift Elle zum Fashiontrend der Saison erklärt wurde. Entworfen hat ihn die Dänin Mette Wendelboe Okkels. Schon als Kind hat sie von ihrer Oma stricken gelernt, später studierte sie Medizin, dann machte sie sich selbständig – nicht im medizinischen Bereich, sondern sie entwickelt unter eigenem Label Anleitungen, für coole, schlichte Strickpullis.

Das Leben mit seinen unzähligen kleinen und großen Verlusten, die Weltlage mit ihren Krisen und Katastrophen. Es gibt heute viele Ereignisse, die Menschen untröstlich zurücklassen. Was aber, fragt Madeleine Hofmann, bedeutet Trost überhaupt? Die Autorin – gerade Anfang dreißig, als sie mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurde – teilt ihren persönlichen Trost-Weg, indem sie von ihren eigenen Erfahrungen und von Begegnungen mit Menschen erzählt, die auf verschiedene Weise sich und andere trösten – enge Vertraute, medizinische Fachkräfte, aber auch Kreative. Mühelos bringt Madeleine Hofmann Hochkultur und Popkultur zusammen und zeigt anhand verschiedener Themen – Essen, Humor, Kunst, Natur, Philosophie, Sprache –, wie individuell und existenziell Trost ist. Bei Spotify gibt es eine Playlist zum Buch. Madeleine Hofmann: Trost. Was wir alle brauchen. Kein & Aber 2025. 24,00 Euro.

Das Leben mit seinen unzähligen kleinen und großen Verlusten, die Weltlage mit ihren Krisen und Katastrophen. Es gibt heute viele Ereignisse, die Menschen untröstlich zurücklassen. Was aber, fragt Madeleine Hofmann, bedeutet Trost überhaupt? Die Autorin – gerade Anfang dreißig, als sie mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurde – teilt ihren persönlichen Trost-Weg, indem sie von ihren eigenen Erfahrungen und von Begegnungen mit Menschen erzählt, die auf verschiedene Weise sich und andere trösten – enge Vertraute, medizinische Fachkräfte, aber auch Kreative. Mühelos bringt Madeleine Hofmann Hochkultur und Popkultur zusammen und zeigt anhand verschiedener Themen – Essen, Humor, Kunst, Natur, Philosophie, Sprache –, wie individuell und existenziell Trost ist. Bei Spotify gibt es eine Playlist zum Buch. Madeleine Hofmann: Trost. Was wir alle brauchen. Kein & Aber 2025. 24,00 Euro.

Dr. Anja Schäfer ist Anwältin und Karrierementorin. Sie unterstützt exklusiv Jurist:innen in puncto Expert:innenpositionierung, Personal Branding und strategischem Netzwerkaufbau mit dem Ziel, persönliche Karriereziele zu erreichen oder sich beruflich neu zu orientieren. Sie spricht über die genannten Themen im „Juristinnen machen Karriere! … Podcast“ und hat ihre besten Tipps zum Download im Karriere-Erfolgsfahrplan für Jurist:innen zusammengefasst.

Dr. Anja Schäfer ist Anwältin und Karrierementorin. Sie unterstützt exklusiv Jurist:innen in puncto Expert:innenpositionierung, Personal Branding und strategischem Netzwerkaufbau mit dem Ziel, persönliche Karriereziele zu erreichen oder sich beruflich neu zu orientieren. Sie spricht über die genannten Themen im „Juristinnen machen Karriere! … Podcast“ und hat ihre besten Tipps zum Download im Karriere-Erfolgsfahrplan für Jurist:innen zusammengefasst.

„Erzähl mir alles!“ Wie Verhandlungen und (Personal-) Gespräche mit Hilfe professioneller Vernehmungsmethoden effektiver gelingen können. Springer Verlag, 2024, 29,99 €

„Erzähl mir alles!“ Wie Verhandlungen und (Personal-) Gespräche mit Hilfe professioneller Vernehmungsmethoden effektiver gelingen können. Springer Verlag, 2024, 29,99 €

Das „Praxisbuch Stressmanagement für die hybride Arbeitswelt“ zeigt, wie man Stress zwischen Homeoffice und Büro mit multimodalen Ansätzen meistert. Es kombiniert Forschungserkenntnisse mit praxisnahen Übungen, um Belastungen zu reduzieren und die Vorteile hybrider Arbeit optimal zu nutzen. Ein kompakter Ratgeber für gesunde Routinen und mentale Balance. Dr. Sandra Waeldin: Praxisbuch Stressmanagement für die hybride Arbeitswelt. Wiley-VCH 2024, 368 Seiten, 24,99 Euro.

Das „Praxisbuch Stressmanagement für die hybride Arbeitswelt“ zeigt, wie man Stress zwischen Homeoffice und Büro mit multimodalen Ansätzen meistert. Es kombiniert Forschungserkenntnisse mit praxisnahen Übungen, um Belastungen zu reduzieren und die Vorteile hybrider Arbeit optimal zu nutzen. Ein kompakter Ratgeber für gesunde Routinen und mentale Balance. Dr. Sandra Waeldin: Praxisbuch Stressmanagement für die hybride Arbeitswelt. Wiley-VCH 2024, 368 Seiten, 24,99 Euro. Darf Wut sein? Ja! In unserer Gesellschaft wird Wut zwar abgelehnt, aber ihre Unterdrückung führt zu Zynismus, psychosomatischen Erkrankungen oder gefährlichen Ausbrüchen. Die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner untersucht anhand von Fallbeispielen die historische Entwicklung unseres eingeschränkten Umgangs mit Wut. Ein Plädoyer für authentische Emotionen. Heidi Kastner: Wut – Plädoyer für ein verpöntes Gefühl. Kremayr & Scheriau 2024, 128 Seiten, 16 Euro.

Darf Wut sein? Ja! In unserer Gesellschaft wird Wut zwar abgelehnt, aber ihre Unterdrückung führt zu Zynismus, psychosomatischen Erkrankungen oder gefährlichen Ausbrüchen. Die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner untersucht anhand von Fallbeispielen die historische Entwicklung unseres eingeschränkten Umgangs mit Wut. Ein Plädoyer für authentische Emotionen. Heidi Kastner: Wut – Plädoyer für ein verpöntes Gefühl. Kremayr & Scheriau 2024, 128 Seiten, 16 Euro. Wie wird Nachhaltigkeit in Zukunft rechtlich gestaltet? Das Werk analysiert die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit im Recht und beleuchtet deren Auswirkungen auf Unternehmen und Gesetzgebung. Kernpunkte sind aktuelle Anforderungen, wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, nachhaltige Standards in Unternehmen und die Integration von Klimaschutzaspekten in Gesetzgebungsprozesse. Das Lehrbuch liefert fundierte Einblicke und praxisnahe Fallanalysen – ideal für Studierende und Unternehmensjurist*innen. Rupprecht Podszun / Tristan Rohner: Nachhaltigkeit und Recht. C.H. Beck, 352 Seiten, 2024, 39,80 Euro.

Wie wird Nachhaltigkeit in Zukunft rechtlich gestaltet? Das Werk analysiert die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit im Recht und beleuchtet deren Auswirkungen auf Unternehmen und Gesetzgebung. Kernpunkte sind aktuelle Anforderungen, wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, nachhaltige Standards in Unternehmen und die Integration von Klimaschutzaspekten in Gesetzgebungsprozesse. Das Lehrbuch liefert fundierte Einblicke und praxisnahe Fallanalysen – ideal für Studierende und Unternehmensjurist*innen. Rupprecht Podszun / Tristan Rohner: Nachhaltigkeit und Recht. C.H. Beck, 352 Seiten, 2024, 39,80 Euro. Der Podcast „Food Crimes – Was schmeckt dahinter?“ deckt jede Woche die skurrilsten Lebensmittel-Verbrechen auf. Lilly Temme und Florian Reza folgen Krümelspuren von vergifteten Erdnüssen bis zu gefälschtem Wein. Originalquellen und prominente Gäste bringen die Fälle lebendig nahe. Spannende Insights treffen auf persönliche Gespräche – ein Muss für Gourmets und True-Crime-Fans.

Der Podcast „Food Crimes – Was schmeckt dahinter?“ deckt jede Woche die skurrilsten Lebensmittel-Verbrechen auf. Lilly Temme und Florian Reza folgen Krümelspuren von vergifteten Erdnüssen bis zu gefälschtem Wein. Originalquellen und prominente Gäste bringen die Fälle lebendig nahe. Spannende Insights treffen auf persönliche Gespräche – ein Muss für Gourmets und True-Crime-Fans. Florian Klenks neues Buch „Über Leben und Tod“ eröffnet tiefe Einblicke in die Arbeit des Gerichtsmediziners Christian Reiter. Mit spannenden Fällen wie dem Lauda-Air-Absturz beleuchtet es die Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft. Ein fesselndes Sachbuch mit neuem Blick auf Sterben und Leben. Florian Klenk: Über Leben und Tod. In der Gerichtsmedizin. Zsolnay, 192 Seiten, 2024, 23 Euro.

Florian Klenks neues Buch „Über Leben und Tod“ eröffnet tiefe Einblicke in die Arbeit des Gerichtsmediziners Christian Reiter. Mit spannenden Fällen wie dem Lauda-Air-Absturz beleuchtet es die Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft. Ein fesselndes Sachbuch mit neuem Blick auf Sterben und Leben. Florian Klenk: Über Leben und Tod. In der Gerichtsmedizin. Zsolnay, 192 Seiten, 2024, 23 Euro. Elias von der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) ist im Bereich Wertpapieraufsicht und Finanzinnovationen tätig. Mit seinem juristischen Hintergrund gibt er spannende Einblicke in die Welt von Krypto-Assets, künstlicher Intelligenz und die damit einhergehenden rechtlichen Herausforderungen. Er erklärt, welche Rolle die FMA bei der Zulassung und Aufsicht von Dienstleistern im Bereich der Kryptowährungen spielt und wie sie Verbraucher*innen vor Betrug schützt.

Elias von der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) ist im Bereich Wertpapieraufsicht und Finanzinnovationen tätig. Mit seinem juristischen Hintergrund gibt er spannende Einblicke in die Welt von Krypto-Assets, künstlicher Intelligenz und die damit einhergehenden rechtlichen Herausforderungen. Er erklärt, welche Rolle die FMA bei der Zulassung und Aufsicht von Dienstleistern im Bereich der Kryptowährungen spielt und wie sie Verbraucher*innen vor Betrug schützt. Steuern wir unser Gehirn oder steuert unser Gehirn uns? Die Antwort hängt davon ab, ob wir eine Bedienungsanleitung für unsere grauen Zellen besitzen. Wie oft scheitern wir daran, unser Leben zu verbessern – trotz unseres festen Willens? Der Grund liegt nicht bei uns selbst, sondern in der Funktionsweise unseres Gehirns. Doch das Gehirn kann lernen, mit uns statt gegen uns zu arbeiten. Mit ihrer wissenschaftlich fundierten REMIND®-Methode zeigt Yvonne Diewald Wege auf, wie sich hartnäckige Probleme wie Depressionen, Ängste, Beziehungsschwierigkeiten oder der Umgang mit Finanzen auflösen lassen. Yvonne Diewald: Remind – Dein Gehirn kann viel mehr, als du glaubst. Allegria Verlag, 320 Seiten, 2024, 21,99 Euro

Steuern wir unser Gehirn oder steuert unser Gehirn uns? Die Antwort hängt davon ab, ob wir eine Bedienungsanleitung für unsere grauen Zellen besitzen. Wie oft scheitern wir daran, unser Leben zu verbessern – trotz unseres festen Willens? Der Grund liegt nicht bei uns selbst, sondern in der Funktionsweise unseres Gehirns. Doch das Gehirn kann lernen, mit uns statt gegen uns zu arbeiten. Mit ihrer wissenschaftlich fundierten REMIND®-Methode zeigt Yvonne Diewald Wege auf, wie sich hartnäckige Probleme wie Depressionen, Ängste, Beziehungsschwierigkeiten oder der Umgang mit Finanzen auflösen lassen. Yvonne Diewald: Remind – Dein Gehirn kann viel mehr, als du glaubst. Allegria Verlag, 320 Seiten, 2024, 21,99 Euro Das Buch „Gute Arbeit! Eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit“ liefert einen praxisnahen Leitfaden für die moderne Arbeitswelt. Es erklärt Trends, Methoden und den Einfluss der Digitalisierung. Mit Übungen und konkreten Tipps unterstützt es Leser dabei, innovative Arbeitsmodelle aktiv in den Alltag zu integrieren. Ein inspirierender Impuls für zukunftsfähiges Arbeiten! Marion King: Gute Arbeit! Eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit . Vahlen 2024. 296 Seiten, 29,80 €.

Das Buch „Gute Arbeit! Eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit“ liefert einen praxisnahen Leitfaden für die moderne Arbeitswelt. Es erklärt Trends, Methoden und den Einfluss der Digitalisierung. Mit Übungen und konkreten Tipps unterstützt es Leser dabei, innovative Arbeitsmodelle aktiv in den Alltag zu integrieren. Ein inspirierender Impuls für zukunftsfähiges Arbeiten! Marion King: Gute Arbeit! Eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit . Vahlen 2024. 296 Seiten, 29,80 €.